El proyecto de nación que se quiso construir en Chile después la Independencia, hacía una clara distinción entre aquellos que constituían la nación y aquellos que la gobernaban. La idea de soberanía popular estaba condicionada por la idea de progreso, es decir, cuando la sociedad estuviera preparada, civilizada, recién ahí podría participar del sistema político. Y esa «preparación» tenía directa relación con la educación y la propiedad, que funcionaban como mecanismos de exclusión. Es por esto que se hacía una distinción entre ciudadanos activos y pasivos. Activos eran aquellos que tenían las rentas y la educación para participar dentro del sistema político, es decir, para gobernar. Los ciudadanos pasivos eran aquellos que, si bien formaban parte de la nación, no participaban de la construcción de esta. Así se generó un sistema de exclusión consciente que dejó fuera de los grupos de poder a la gran mayoría de la población.

Sin embargo, la situación de la mujer era distinta. Cuando los políticos de principios del siglo XIX pensaban la nación, sabían que estaban excluyendo a parte importante de la población, pero en ella no se encontraban las mujeres, es decir, en el discurso ilustrado chileno del siglo XIX, la mujer no formaba parte de la sociedad conscientemente excluida porque no se suponía que ella debía votar. En términos legales, en 1874 se extendió el sufragio masculino a todo aquel que tuviera más de 21 años y que supiera leer y escribir, ¿entonces, por qué el sufragio femenino se demoró tanto tiempo más? Este trabajo postula que la lentitud del proceso tiene que ver con que la inserción de la mujer en la política es dificultosa y lenta, porque debe transitar desde lo doméstico, hacia lo público y ya validándose en lo público puede comenzar a transitar hacia la esfera política.

La primera irrupción de la mujer en la esfera pública fue en 1865, para defender la mantención de su fe y de la Iglesia Católica como la única verdadera . Esta irrupción en el espacio público se hizo fundamentalmente a través de un medio de prensa, El Eco de las Señoras de Santiago, fundado en 1865. Al usar un periódico como medio de expresión de sus ideas y defensa de sus intereses, las mujeres asumieron una herramienta que les entregaba la modernidad, para ir labrando su espacio en la opinión pública. Pese a que duró solo doce números, El Eco es emblemático porque simboliza el primer intento de parte del mundo femenino de participar en la esfera pública.

La voz del Eco de las Señoras de Santiago correspondía a la voz de un grupo específico de mujeres de clase alta, católicas y educadas, cercanas al Partido Conservador. Las otras mujeres, las anticlericales o las mujeres trabajadoras, no tenían espacio en la opinión pública porque no estaban organizadas como las mujeres católicas. En ese sentido, las organizaciones femeninas católicas fueron las primeras en aparecer y en abogar por algunos derechos para la mujer.

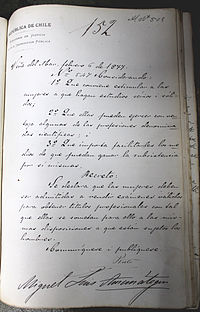

La lenta inserción de la mujer en la vida pública comenzó a agilizarse gracias a las mejoras en la educación y principalmente, después del Decreto Amunátegui, aprobado en 1877, el cual permitió a la mujer acceder a la universidad. Este decreto no estuvo exento de polémicas, que finalmente sirvieron para poner en el tapete el rol social femenino y su derecho a la igualdad13. La educación de la mujer es un tema que tiene directa relación con el derecho a sufragio femenino: los sectores anticlericales se oponían a aprobar este derecho principalmente porque consideraban que las mujeres estaban educadas bajo el alero de la Iglesia Católica, y en ese sentido, su voto iba a ser favorable a los conservadores. Las mujeres ya habían demostrado su apego a la Iglesia en la discusión del artículo 5º de la Constitución (1865). En ese sentido, los sectores anticlericales preferían esperar hasta que la educación laica se hubiera extendido antes de dar el voto a la mujer.